الإيمان بالله عز وجل

معنى الإيمان بالله عز وجل:

هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى، والإقرار بربوبيته, وأُلوهيته, وأسمائه وصفاته.

وسنتحدث عن هذه الأمور الأربعة تفصيلًا على النحو الآتي:

فطرة الله

الإقرار بوجود الله تعالى أمرٌ فطريّ في الإنسان لا يحتاج إلى تكلف في الاستدلال عليه, ولهذا يعترف أكثر الناس بوجود الله على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.

فنحن نشعر من أعماق قلوبنا بأنه موجود, نلجأ إليه في الشدائد والملمات, بفطرتنا المؤمنة, وغريزة التدين التي ركبها الله في نفس كل إنسان, وإن حاول بعض الناس طمسها والتغافل عنها.

وها نحن نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وإعطاء السائلين وإجابة المضطرين ما يدلُّ دلالة يقينية على وجوده تعالى.

أدلة وجود الله أوضح من أن تذكر وتحصر، ومن ذلك:

- من المعلوم عند كل شخص أن الحادث لا بد له من مُحْدِث، وهذه المخلوقات الكثيرة والتي نشاهدها في كل وقت لا بد لها من خالقٍ أوجدها، وهو الله عز وجل, لأنه يمتنع أن تكون مخلوقة من غير خالقٍ خَلقها، كما يمتنع أن تخلق نفسها؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه.

كما قال تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون} (الطور: 35).

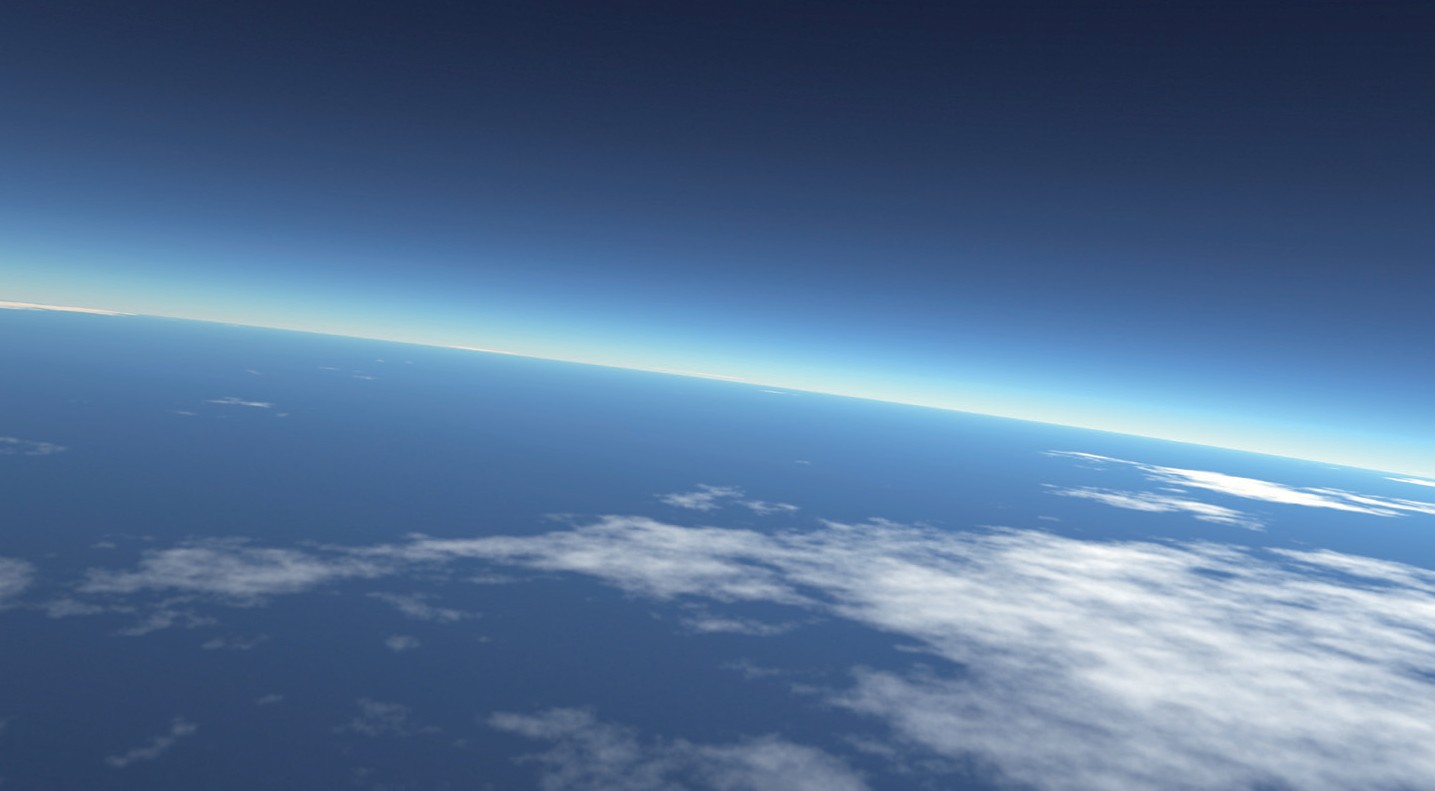

ومعنى الآية: أنهم لم يُخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فيتعيّن أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. - إن انتظام هذا الكون بسمائه وأرضه ونجومه وأشجاره يدلّ دلالة قطعية على أن لهذا الكون خالقا واحداً, وهو الله سبحانه وتعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء} (النمل: 88).

فهذه الكواكب والنجوم -مثلاً- تسير على نظام ثابت لا يختل، وكل كوكب يسير في مدار لا يتعداه ولا يتجاوزه.

يقول تعالى: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون} (يس: 40).

الإنسان نفسه أحد أعظم الأدلة على وجود الله لمن تأمل وتفكر وأبصر لما وهبه الله له من نعمة العقل ودقة الحواس وانتظام الخلق وتكامله، كما قال تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ}.

معنى الإيمان بربوبية الله تعالى:

هو الإقرار والتصديق الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ليس له في ذلك شريك.

فهو إذن إفراد الله بأفعاله وذلك بأن يعتقد:

|

أن الله وحده الخالق لكل ما في الكون ولا خالق سواه, كما قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء} (الزمر: 62). أما صنع الإنسان فهو تحويل من صفة لأخرى, أو تجميع وتركيب, ونحو ذلك, وليس خلقاً حقيقياً, ولا إيجاداً من العدم, ولا إحياء بعد موت. |

| وأنه الرزّاق لجميع المخلوقات ولا رازق سواه, كما قال تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} (هود: 6). |

| وأنه المالك لكل شيء، ولا مالك على الحقيقة سواه, حيث قال سبحانه: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِن} (المائدة: 120). |

|

وأنه المدبر لكل شيء ولا مدبِّر إلا الله، كما قال تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض} (السجدة: 5). أما تدبير الإنسان لشئونه وحياته وترتيبها فمقيد قاصر على ما تحت يده وما يملكه ويستطيعه, وقد يثمر ذلك التدبير وقد يخفق, لكن تدبير الخالق سبحانه وتعالى شامل لا يخرج منه شيء, ونافذ لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء, كما قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين} (الأعراف: 54). |

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ (هود: (٦) .

مشركو العرب على عهد رسول الله كانوا مؤمنين بربوبية الله:

أقر الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الخالق المالك المدبر, ولم يدخلهم ذلك وحده في الإسلام, كما قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه} (لقمان: 25).

لأن من أقر بأن الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومربيهم بنعمه: لزمه أن يفرد الله بالعبادة ويصرفها له وحده لا شريك له.

فكيف يعقل أن يقر الإنسان بأن الله تعالى خالق كل شيء ومدبر الكون المحيي المميت ثم يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره؟! هذا هو أشنع الظلم وأعظم الذنوب, ولهذا قال لقمان لابنه وهو ينصحه ويوجهه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم} (لقمان: 13).

ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" (البخاري 4207, مسلم 86).

الإيمان بالربوبية يطمئن القلوب:

إذا علم العبد علم اليقين أنه لايمكن لأحد من المخلوقات الخروج عن قدر الله تعالى، لأن الله تعالى هو مليكهم يصرِّفهم كيف يشاء وِفق حكمته، وهو خالقهم جميعا، وكل ما سوى الله مصنوع فقير محتاج إلى خالقه تعالى, وأن الأمر كله بيده سبحانه, فلا خالق إلا هو, ولا رازق إلا هو, ولا مدبر للكون إلا هو وحده، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسكن أخرى إلا بأمره: أورث ذلك لقلبه التعلق بالله وحده وسؤاله والافتقار إليه، والاعتماد عليه في جميع شئون حياته, والإقدام والمثابرة في التعامل مع تقلبات الحياة بكل طمأنينة وعزم وإصرار؛ لأنه ما دام قد بذل الأسباب لتحصيل ما أراد في شئون حياته ودعا الله لتحقيق مراده فقد أدى ما عليه, وعندها تسكن نفسه عن التطلع لما في أيدي الآخرين, فالأمر في الحقيقة كله بيد الله يخلق ما يشاء ويختار.

الإيمان بربوية الله يطمئن القلوب.

معنى الإيمان بأُلوهيَّة الله تعالى:

التصديق الجازم بأن الله تعالى وحده المستحق لجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، فنفرد الله بجميع أنواع العبادة, مثل الدعاء والخوف والتوكل والاستعانة والصلاة والزكاة والصيام, فلا معبود بحق إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (البقرة: 163).

فأخبر تعالى أن الإله إلهٌ واحد، أي معبود واحد, فلا يجوز أن يُتّخذ إله غيره، ولا يعبد سواه.

توحيد الله وعبادته هو حقيقة معنى لا إله إلا الله.

أهمية الإيمان بألوهية الله تعالى:

تظهر أهمية الإيمان بألوهية الله تعالى في جوانب عديدة:

1

أنه الغاية من خلق الجن والإنس, فما خلقوا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، حيث قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56).

2

أنه المقصود من إرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب السماوية, فالمقصد من ذلك الإقرار بأن الله هو المعبود الحق، والكفر بما يعبد من دون الله, كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت} (النحل: 36).

3

أنه أول واجب على الإنسان, كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن قائلًا له: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" (البخاري 1389, مسلم 19).

أي: ادعهم إلى إفراد الله بجميع أنواع العبادة.

4

أن الإيمان بالألوهية هو حقيقة معنى لا إله إلا الله, فالإله بمعنى المعبود, فلا معبود بحق إلا الله, ولا نصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره.

5

أن الإيمان بالألوهية هو النتيجة المنطقية للإيمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرف.

الإيمان بما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تعالى.

فللَّه سبحانه أحسن الأسماء وأكمل الصفات, وليس له مثيل في أسمائه وصفاته, كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير} (الشورى: 11). فالله تعالى منزّه عن مماثلة أحد من مخلوقاته في جميع أسمائه وصفاته.

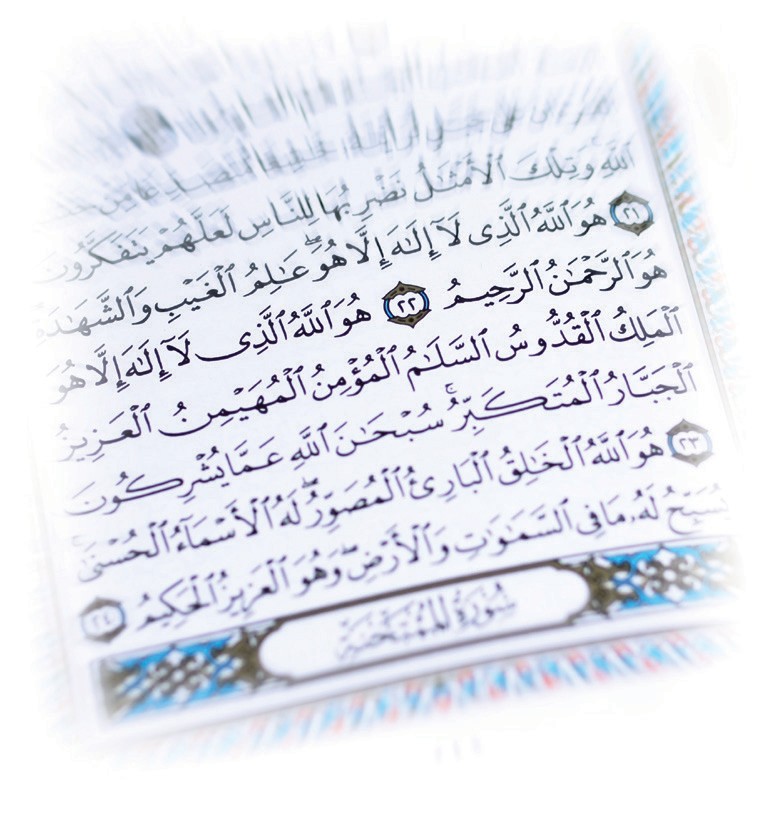

من أسماء الله تعالى:

قال الله تعالى: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} (الفاتحة: 3).

وقال تعالى: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير} (الشورى: 11).

وقال تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} (لقمان: 9).

وقال تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم} (البقرة: 255).

وقال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} (الفاتحة: 2).

ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته:

1

التعرّف على الله تعالى، فمن آمن بأسماء الله وصفاته ازداد معرفة بالله تعالى، فيزداد إيمانه بالله يقينا، ويقوى توحيده لله تعالى, وحق لمن عرف أسماء الله وصفاته أن يمتلئ قلبه تعظيما ومحبة وخضوعاً له سبحانه وتعالى.

2

الثناء على الله بأسمائه الحسنى، وهذا من أفضل أنواع الذكر، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} (الأحزاب: 41).

3

سؤال الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (الأعراف: 180), ومثال ذلك أن يقول: يا رزاق ارزقني, ويا تواب تب علي, ويارحيم ارحمني.

ما معنى العبادة؟

العبادة هي: اسم يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال التي أمر بها وندب الناس إليها, سواء كانت من الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج, أو الأعمال الباطنة مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخوف من الله والتوكل على الله والاستعانة به، وغير ذلك.

جميع الأعمال مع النية الصالحة تعتبر عبادات يثاب عليها الإنسان.

العبادة في جميع مجالات الحياة: |

العبادة شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوى بها التقرب إلى الله تعالى، فليست العبادة في الإسلام قاصرة على الشعائر المعروفة كالصلاة والصيام ونحوهما، بل جميع الأعمال النافعة مع النية الصالحة والقصد الصحيح تصير عبادات يثاب عليها, فلو أكل المسلم أو شرب أو نام بقصد التقوّي على طاعة الله تعالى؛ فإنه يثاب على ذلك. ولهذا يعيش المسلم حياته كلها لله, فهو يأكل ليتقوى على طاعة الله فيكون أكله بهذا القصد عبادة, وينكح ليعف نفسه عن الحرام فيكون نكاحه عبادة, وبمثل هذا القصد تكون تجارته ووظيفته وكسبه للمال عبادة, وتحصيله للعلم والشهادة وبحثه واكتشافه واختراعه عبادة, ورعاية المرأة لزوجها وأولادها وبيتها عبادة, وهكذا كل مجالات الحياة وأعمالها وشئونها النافعة مادام ذلك كله مقترناً بالنية الصالحة والقصد الحسن.

العبادة هي الحكمة من الخلق: |

قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ • مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ • إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (الذاريات: 56-58).

فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله تعالى غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادته، لفقرهم إلى الله تعالى.

وإذا أهمل الإنسان ذلك الهدف وانغمس في ملذات الدنيا بدون تذكر للحكمة الربانية من وجوده؛ تحول لمخلوق لا مزية له عن بقية مخلوقات هذا الكوكب, فالحيوانات تأكل وتلهو أيضاً وإن كانت لن تحاسب في الآخرة بخلاف الإنسان، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ} (محمد: 13). فقد شابهوا الحيوانات في أفعالها وأهدافها, إلا أنهم سيلقون جزاءهم على ذلك لأن لهم عقولاً يفهمون ويدركون بها بخلاف تلك الحيوانات التي لا تعقل.

أركـان العبادة: |

إن العبادة التي أمر الله بها قائمة على ركنين مهمين:

الأول: كمال الذل والخوف.

والثاني: كمال الحبّ له سبحانه.

فالعبادة التي فرضها الله على عباده لا بد فيها من كمال الذل لله والخضوع له والخوف منه، مع كمال الحب وغايته والرغبة إليه ورجائه.

وعلى هذا فالمحبة التي لا يصاحبها خوف ولا تذلل -كمحبة الطعام والمال- ليست بعبادة، وكذلك الخوف بدون محبة -كالخوف من حيوان مفترس وحاكم ظالم- لا يعدّ عبادةً، فإذا اجتمع الخوف والحب في العمل كان عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده.

شروط العبادة: |

- يشترط لصحة العبادة وقبولها شرطان:

-

2

الموافقة والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-

1

إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.

-

كما قال تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون} (البقرة: 112).

ومعنى {أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّه} أي: حقق التوحيد فأخلص عبادته لله.

ومعنى {وَهُوَ مُحْسِن}, أي: مُتَّبع لشرع الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يشترط لصحة العبادة الإخلاص لله تعالى والمتابعه لرسوله.

| الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للعبادات المحضة, كالصلاة والصيام وذكر الله, أما ما يدخل تحت العبادة بمعناها العام كالعادات والأفعال التي يحسن العبد فيها النية لينال الأجر من الله، كما يمارس الرياضة بنية التقوِّي على طاعة الله وممارسته للتجارة لينفق على أهله وأولاده فلا يلزم فيها المتابعة, وإنما يكفي عدم المخالفة والوقوع في المحرم. |

الشرك

- الشرك يناقض الإيمان بألوهيَّة الله وحده، فإذا كان الإيمان بألوهية الله تعالى وحده وإفراد الله بالعبادة أهم الواجبات وأعظمها، فإن الشرك أكبر المعاصي عند الله تعالى، فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، إلا بالتوبة، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} (النساء: 48).

ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" (البخاري 4207, مسلم 86).

- والشرك يفسد الطاعات ويبطلها, كما قال سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُون} (الأنعام: 88).

ويوجب الشرك لصاحبه الخلود في نار جهنم، حيث قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّار}(المائدة: 72).

والشرك نوعان أكبر وأصغر: |

-

الشرك الأكبر: وهو أن يصرف العبد إحدى العبادات لغير الله تعالى، فكل قول أو عمل يحبه الله تعالى، فصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغيره شرك وكفر.

ومثال هذا الشرك: أن يسأل غير الله ويدعوه أن يشفي مرضه ويوسع رزقه، أو يتوكل على غير الله، أو يسجد لغير الله.

قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: 60).

وقال تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين} (المائدة: 23).

وقال تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}(النجم: 62).

فمن صرفها لغير الله كان مشركا كافرا.

-

الشرك الأصغر: هو كل قول أو عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، وطريقا للوقوع فيه.

ومثاله: يسير الرياء, مثل أن يطيل في الصلاة أحيانا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: "الرياء" (أحمد 23630).

أما إن كان لا يأتي بأصل العبادة إلا للناس ولولا ذلك ما صلى ولا صام فهذا هو عمل المنافقين, وهو شرك أكبر مخرج من الإسلام.

هل يعتبر سؤال الناس والطلب منهم شركاً؟ |

لقد جاء الإسلام لتحرير عقل الإنسان من الخرافة والدجل وتحرير نفسه من الخضوع لغير الله تعالى.

فلا يجوز سؤال الميت أو الجماد والخضوع والتذلل له مطلقا, وهو من الخرافة و الشرك.

أما سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه كإعانته أو إنقاذه من الغرق أو أن يطلب منه أن يدعو الله له فهذا جائز.

- هل السؤال والطلب من جماد أو ميت؟

-

لا

الدعاء والطلب من حي يسمع كلامك وطلبك.

فهل هو قادر على إجابتك وتلبية سؤالك كأن تطلب منه أن يعينك ويساعدك فيما يملكه ويقدر عليه ؟

-

لا

إن الطلب من الحي ما لا يقدر عليه ولا يملكه كأن يطلب العقيم من الحي أن يرزقه الذرية الصالحة فهذا شرك أكبر يخالف الإسلام لأنه دعاء لغير الله.

-

نعم

هذا طلب سائغ لا بأس به وهو جزء من تعاملات الناس وعلاقاتهم اليومية.

-

-

نعم

هذا شرك يخالف الإسلام والإيمان لأن الميت والجماد لا يقدر على سماع الطلب ولا على إجابته والدعاء عبادة وصرفها لغير الله شرك وقد كان شرك العرب عند البعثة دعاء الجمادات والأموات.

-

الطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه نوع من علاقات الناس وتعاملاتهم اليومية الجائزة.

أعلى درجات الإيمان

أعلى درجات الإيمان:

الإيمان درجات, وينقص إيمان المسلم بقدر غفلته وعصيانه, ويزيد إيمانه كلما ازداد طاعة وعبادة وخشية لله.

وأعلى درجات الإيمان هو ما سماه الشرع بالإحسان, وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (البخاري 50, مسلم 8).

فتتذكــــر في قيامـــك وقعــــودك, وجدك وهزلك, وحالاتك كلها؛ أن الله مطلع عليك, ناظر إليك, فلا تعصه وأنت تعلم أنه يراك, ولا تجعل الخوف واليأس يتملكانك وأنت تعلم أنه معك, وكيف تشعر بالوحشة وأنت تناجيه بالدعاء والصلاة, وكيف تسول لك نفسك المعصية وأنت توقن أنه يعلم سرك وعلانيتك, فإن زللت أو أخطأت رجعت وتبت واستغفرت فيتوب الله عليك.

ثمرات الإيمان بالله تعالى

من ثمرات الإيمان بالله تعالى:

1

أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره، وينجيهم من الشدائد، ويحفظهم من مكايد الأعداء، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا} (الحج: 38).

2

أن الإيمان سبب الحياة الطيبة والسعادة والسرور, قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَة} (النحل: 97).

3

أن الإيمان يطهّر النفوس من الخرافات، فمن آمن بالله تعالى حقا فإنه يعلِّق أمره بالله تعالى وحده، فهو رب العالمين، وهو الإله الحق لا إله غيره، فلا يخاف من مخلوق، ولا يعلّق قلبه بأحد من الناس، ومن ثم يتحرر من الخرافات والأوهام.

4

وأعظم آثار الإيمان: الحصول على مرضاة الله تعالى، ودخول الجنة، والفوز بالنعيم المقيم، والرحمة الكاملة.

الإيمان بالملائكة

معنى الإيمان بالملائكة: |

التصديق الجازم بوجود الملائكة، وأنهم عالم غيبي غير عالم الإنس وعالم الجن، وهم كرام أتقياء، يعبدون الله حق العبادة، ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به، ولا يعصون الله أبداً.

كما قال تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ • لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون} (الأنبياء: 26-27).

والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة, قال تعالى: {آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه} (البقرة: 285).

وقال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: "أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" (مسلم 8).

ماذا يتضمن الإيمان بالملائكة؟ |

1

الإيمان بوجودهم: فنؤمن أنهم مخلوقات لله تعالى, موجودة على الحقيقة, خلقهم من نور, وجبلهم على عبادته وطاعته.

2

الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا.

3

الإيمان بما علمناه من صفاتهم ومن ذلك:

|

| • أنهم خلقوا من نور، قال عليه الصلاة والسلام: "خُلقت الملائكة من نور" (مسلم 2996). |

| • أن لهم أجنحة, فقد أخبر الله تعالى أنه جعل للملائكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها, فقال سبحانه: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} (فاطر: 1). |

4

الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى ومن ذلك:

|

• الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام، وهو جبريل عليه السلام. |

| • الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. |

| • الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته سواءً كان خيراً أو شراً، وهم الكرام الكاتبون. |

ثمرات الإيمان بالملائكة: |

1

العلم بعظمة الله وقوته وكمال قدرته، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق، فيزيد المؤمن تقديرا لله وتعظيما له، حيث يخلق الله تعالى من النور ملائكة ذوي أجنحة.

2

الاستقامة على طاعة الله تعالى، فمن آمن بأن الملائكة تكتب أعماله كلها فإن هذا يوجب خوفه من الله تعالى، فلا يعصيه في العلانية ولا في السر.

3

الصبر على طاعة الله، والشعور بالأنس والطمأنينة, عندما يوقن المؤمن أن معه في هذا الكون الفسيح أُلوفا من الملائكة تقوم بطاعة الله على أحسن حال وأكمل شأن.

4

شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث جعل من الملائكة من يقوم بحفظهم وحمايتهم.

أخبر صلى الله عليه وسلم أن السماء ثقلت بمن فيها ، فما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد .

الإيمان بالكتب

معنى الإيمان بالكتب: |

التصديق الجازم بأن لله تعالى كتبا أنزلها على رسله إلى عباده، وأن هذه الكتب كلام الله تعالى تكلّم بها حقيقة كما يليق به سبحانه، وأن هذه الكتب فيها الحق والنور والهدى للناس في الدارين.

والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان، كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْل} (النساء: 136).

فأمر الله بالإيمان به وبرسوله وبالكتاب الذي نزّل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، كما أمر بالإيمان بالكتب المنزلة قبل القرآن.

وقال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: "أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره" (مسلم 8).

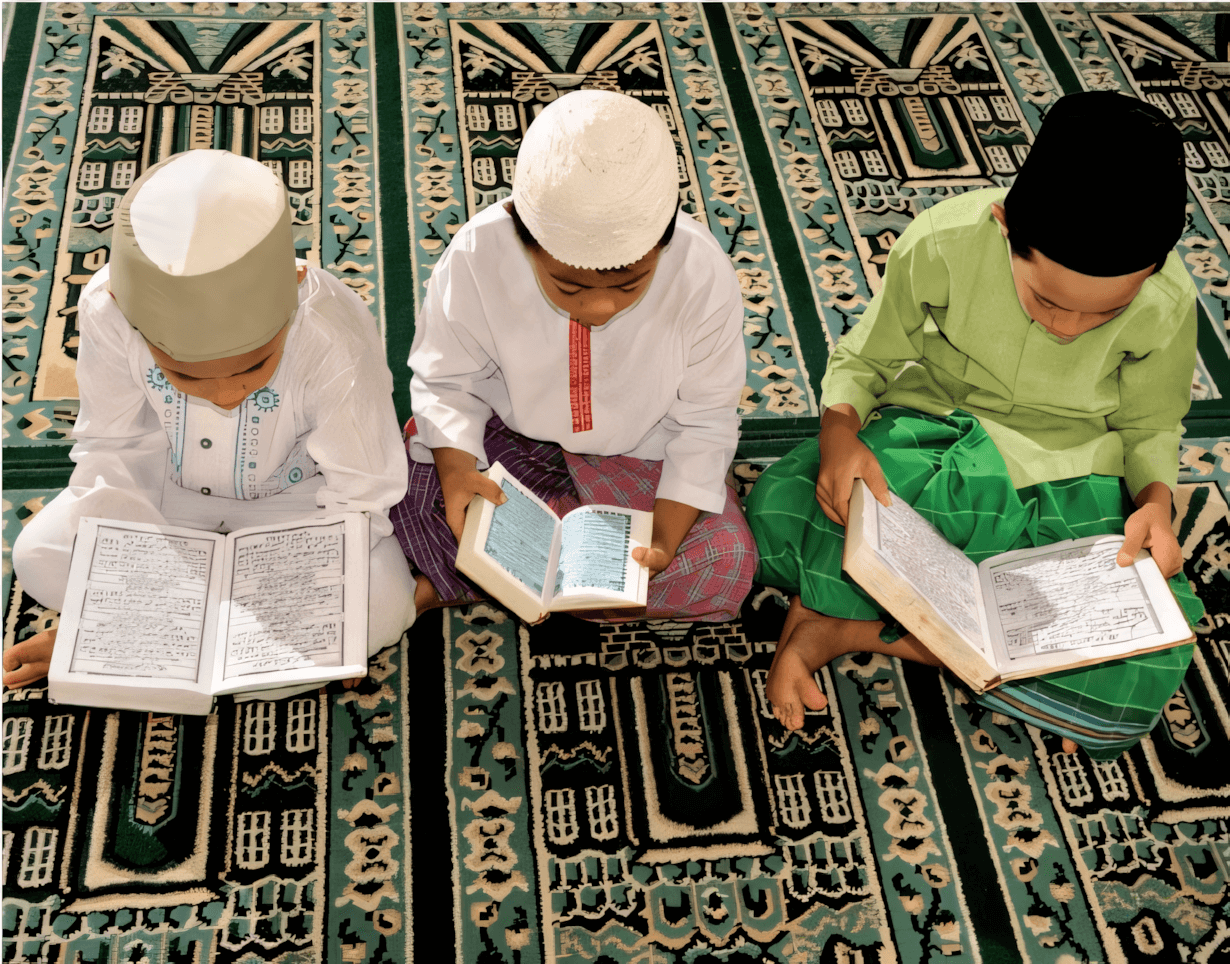

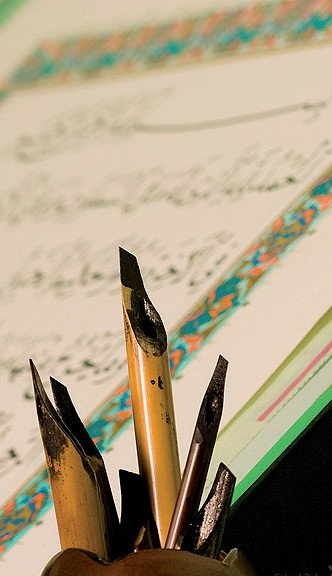

تتم كتابة المصحف الشريف وفق أدق ضوابط الإتقان.

ما الذي يتضمنه الإيمان بالكتب؟ |

1

الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا.

2

الإيمان بأنها كلام الله سبحانه وتعالى.

3

الإيمان بما سمّى الله من كتبه, كالقرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, والتوراةِ التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام.

4

تصديق ما صح من أخبارها.

مزايا وخصائص القرآن الكريم: |

إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم, ومن ثم فإن المؤمن يعظّم هذا الكتاب، ويسعى إلى التمسك بأحكامه، وتلاوته وتدبّره.

وحسبنا أن هذا القرآن هو هادينا في الدنيا، وسبب فوزنا في الآخرة.

وللقرآن الكريم مزايا كثيرة وخصائص متعددة ينفرد بها عن الكتب السماوية السابقة، منها:

1

أن القرآن الكريم قد تضمّن خلاصة الأحكام الإلهية، وجاء مؤيِّدا ومصِّدقا لما جاء في الكتب السابقة من الأمر بعبادة الله وحده.

قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه} (المائدة: 48).

ومعنى: {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب}: أي يوافق ما جاء في أخبار الكتب السابقة وما جاء فيها من الاعتقادات وأمور، ومعنى {وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه}: أي مُؤْتَمِنا وشاهِدا على ما قبله من الكتب.

2

أنه يجب على جميع الناس بشتى لغاتهم وأعراقهم التمسك به، والعمل بمقتضاه, مهما تأخر زمانهم عن وقت نزول القرآن, بخلاف الكتب السابقة فهي لأقوام معينين في زمن محدد, قال تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام: 19).

3

أن الله تعالى قد تكفّل بحفظ القرآن الكريم، فلم تمتد إليه يد التحريف، ولا تمتد إليه أبداً كما قال سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر: 9) ولذلك فإن جميع أخباره صحيحة واجبة التصديق.

ما واجبنا نحو القرآن الكريم؟

- يجب علينا محبة القرآن، وتعظيم قدره واحترامه, إذ هو كلام الخالق عز وجل, فهو أصدق الكلام وأفضله.

- يجب علينا تلاوته وقراءته، مع تدبّر آياته وسوره، فنتفكر في مواعظ القرآن وأخباره وقصصه, ونعرض عليه حياتنا لنستبين الحق من الباطل.

- ويجب علينا اتباع أحكامه، والامتثال لأوامره وآدابه وجعلها منهاج حياتنا.

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان خلقه القرآن» (أحمد 24601, مسلم 746).

ومعنى الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وأعماله هو التطبيق العملي لأحكام القرآن وشرائعه، فقد حقق صلى الله عليه وسلم كمال الاتباع لهدي القرآن، وهو القدوة الحسنة لكل واحد منا، كما قال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرً} (الأحزاب: 21).

ما موقفنا مما في الكتب السابقة؟ |

المسلم يؤمن بأن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام, والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام حق من عند الله تعالى, وقد اشتملا على الأحكام والمواعظ والأخبار التي فيها هدى ونور للناس في معاشهم وحياتهم وآخرتهم.

ولكن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرّفوا كتبهم, وأضافوا إليها وأنقصوا منها, فلم تبق كما أنزلها الله تعالى.

فالتوراة الموجودة الآن ليست هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام, لأن اليهود حرفوا وبدّلوا، وتلاعبوا بكثير من أحكامها، قال تعالى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه} (النساء:46).

وكذلك الإنجيل الموجود الآن ليس هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام, فقد حرف النصارى الإنجيل، وبدّلوا كثيراً من أحكامه، قال تعالى عن النصارى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُون} (آل عمران:78).

{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُون} (المائدة: 14).

ولهذا نجد أن ما يسمى الكتاب المقدس في أيدي أهل الكتاب اليوم والمحتوي على التوراة والإنجيل يشتمل على كثير من العقائد الفاسدة, والأخبار الباطلة، والحكايات الكاذبة, ولا نصدِّق من أخبار هذه الكتب إلا ما صدّقه القرآن الكريم، أو السنة الصحيحة، ونكذب ما كذّبه القرآن والسنة، ونسكت عن الباقي فلا نصدقه ولا نكذبه.

ومع ذلك فالمسلم يحترم تلك الكتب ولا يهينها ولا يدنسها؛ لأنها قد تحتوي في طياتها على شيء من بقايا كلام الله الذي لم يحرف.

يعتقد المسلم أن التوراة والإنجيل أنزلا من عند الله ولكن شابهما الكثير من التحريف والتبديل ولا نصدق منها إلا ما وافق القرآن والسنة.

ثمرات الإيمان بالكتب: |

للإيمان بالكتب ثمرات كثيرة منها:

1

العلم بعناية الله تعالى بعباده، وكمال رحمته, حيث أرسل لكل قوم كتابا يهديهم به، ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

2

العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شَرَع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ويلائم أشخاصهم، كما قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجً} (المائدة: 48).

3

شكر نعمة الله في إنزال تلك الكتب، فهذه الكتب نور وهدى في الدنيا والآخرة، ومن ثم فيتعيّن شكر الله على هذه النعم العظيم.

الإيمان بالرسل

حاجة الناس إلى الرسالة: |

لا بد للناس من رسالة ربانية تبين لهم الشرائع وتهديهم إلى الصواب, والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأيّ صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟

ولهذا سمى الله رسالته روحاً، والروح إذا عدمت فقدت الحياة، قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} (الشورى: 52).

وذلك أن العقل وإن كان يعرف الخير من الشر على وجه العموم إلا أنه لا يمكنه معرفة تفصيل ذلك وجزئياته، وأداء العبادات وكيفياتها إلا عن طريق الوحي والرسالة.

فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيِّب والخبيث على وجه الدقة إلا من طريقهم, ومن أعرض عن الرسالة ناله من الاضطراب والهم والشقاء بقدر مخالفته لها وإعراضه عنها.

الرسالة هي روح العالم ونور حياته.

أحد أركان الإيمان: |

الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة, قال سبحانه: {آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه} (البقرة: 285).

فدلّت الآية على وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دون تفريق، فلا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض كحال اليهود والنصارى.

وقال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" (مسلم 8).

معنى الإيمان بالرسل: |

هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الرسل كلهم صادقون مصدّقون، أتقياء أمناء، هداة مهتدون، وأنهم بلّغوا جميع ما أرسلهم الله به، فلم يكتموا ولم يغيّروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، كما قال سبحانه: {فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين } (النحل: 35).

ماذا يتضمن الإيمان بالرسل؟ |

1

الإيمان بأن رسالتهم حقّ من الله تعالى، وأن الرسالات اتفقت دعوتها إلى عبادة الله وحده لا شريك له, كما قال سبحانه {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت} (النحل: 36).

وقد تختلف شرائع الأنبياء في الفروع من الحلال والحرام بما يتناسب مع تلك الأمم, كما قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة: 48).

2

الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين, فنؤمن بمن سمى الله من الأنبياء، مثل: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، ومن كفر برسالةِ واحد منهم فقد كفر بالجميع.

3

تصديق ما صح من أخبار الرسل ومعجزاتهم في القرآن والسنة, كقصة فلق البحر لموسى عليه السلام.

4

العمل بشريعة الرسول الذي أرسل إلينا, وهو أفضلهم وخاتمهم: محمد صلى الله عليه وسلم.

| من صفات الرسل: |

|

| 1 |

أنهم بشر, والفرق بينهم وبين غيرهم أن الله اختصهم بالوحي والرسالة, قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ} (الأنبياء: 7). فليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ولكنهم بشر بلغوا الكمال في الخِلقة الظاهرة، كما بلغوا الذروة في كمال الأخلاق، كما أنهم خير الناس نسبا, ولهم من العقول الراجحة واللسان المبين ما يجعلهم أهلًا لتحمل تبعات الرسالة والقيام بأعباء النُبوَّة. وإنما جعل الله الرسل من البشر ليكون قدوتهم من جنسهم، وحينئذ فإن اتباع الرسول والاقتداء به هو في مقدورهم وفي حدود طاقتهم. |

| 2 |

اختصهم الله بالرسالة, فالله عز وجل قد خصهم بالوحي دون بقية الناس، كما قال سبحانه: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِد} (الكهف: 110). فليست النبوة والرسالة مكتسبة بالصفاء الروحي ولا الذكاء والمنطق العقلي, وإنما اختيار واصطفاء رباني, فقد اختار الله الرسل واصطفاهم من بين سائر الناس، كما قال تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه} (الأنعام: 124). |

| 3 | أنهم معصومون فيما يبلِّغونه عن الله, فهم لا يخطئون في التبليغ عن الله، ولا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم. |

| 4 | الصدق, فالرسل عليهم السلام صادقون في أقوالهم وأعمالهم، قال تعالى: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُون} (يس: 52). |

| 5 | الصبر, فقد دعوا إلى دين الله تعالى مبشرين ومنذرين, وقد أصابتهم صنوف الأذى وأنواع المشاق، فصبروا وتحمّلوا في سبيل إعلاء كلمة الله، قال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل} (الأحقاف: 35). |

آيات الرسل ومعجزاتهم: |

أيّد الله تعالى رسله عليهم السلام بالدلائل والقرائن المتنوعة على صدقهم ونبوتهم, ومن ذلك تأييدهم بالمعجزات والآيات الظاهرة التي ليست في مقدور البشر؛ من أجل تقرير صدقهم وإثبات نبوتهم.

والمراد بالمعجزات: الأمور الخارقة للعادة التي يظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله على وجه يعجز البشر عن الإتيان بمثله.

ومن ذلك:

- تحويل عصا موسى عليه السلام إلى حية.

- إخبار عيسى عليه السلام قومَهُ بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم.

- انشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

عقيدة المسلم في عيسى عليه السلام: |

1

أنه واحد من أعظم الرسل وأجلهم شأناً وهم أولو العزم من الرسل وهم: محمد، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرهم الله في قوله: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (الأحزاب: 7).

2

أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر من بني آدم، تفضل الله عليه وأرسله لبني إسرائيل وأجرى على يديه المعجزات, وليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء, كما قال الله تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل }(الزخرف: 59).

وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر قومَهُ بأن يتخذوه وأمَّهُ إلهين من دون الله، وإنما قال لهم ما أمره الله به {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} (المائدة: 117).

3

أنه عيسى بن مريم, وأمه مريم امرأة صالحة صديقة قانتة عابدة لربها عفيفة محصنة عذراء, وقد حملت بعيسى عليه السلام من غير أب بقدرة الله عز وجل, فخلقه بمعجزة باقية, مثل ما خلق آدم من غير أب وأم, كما قال الله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون} (آل عمران: 59).

4

أنه ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسولٌ، وقد بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين} (الصف: 6).

5

نؤمن بالمعجزات التي أجراها الله على يديه , كعلاجه للأبرص والأعمى وإحيائه للموتى وإخباره بما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم, وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى, وقد جعل الله ذلك دلالة صريحة على صدق نبوته ورسالته.

6

لا يتم إيمان أحد من الناس حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه مبرَّءٌ ومنزَّهٌ عماَّ وصفه به اليهود من الأوصاف السيئة الباطلة التي برأه الله منها. كما أننا نتبرأ من عقيدة النصارى الذين ضلُّوا في فهم حقيقة عيسى بن مريم, حيث اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وقال بعضهم: إنه ابن الله، وقال بعضهم: إنه ثالث ثلاثة, تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا.

7

أنه لم يُقتل ولم يُصلب, بل رفعه الله إلى السماء لما أراد اليهود قتله, وألقى الله الشبه على غيره فقتلوه وصلبوه وظنوه عيسى عليه السلام, كما قال تعالى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا - بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً} (النساء: 157-159).

فقد حفظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ثمَّ يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كما يخرج سائر بني آدم, لقول الله تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} (طه: 55).

يؤمن المسلم أن عيسى عليه السلام من أعظم رسل الله ولكنه ليس إلهاً ولم يقتل ولم يصلب.

الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً: |

- نؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وأنه سيّد الأولين والآخرين، وهو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وقد بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.

- ونصدقه فيما أخبر به، ونطيعه فيما أمر، ونبتعد عما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله على وفق سنته صلى الله عليه وسلم, وأن نقتدي به دون غيره، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرً} (الأحزاب: 21).

- وعلينا تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد وجميع الناس, كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين" (البخاري 15, مسلم 44).

ومحبته الصادقة تكون باتباع سنته والإقتداء بهديه. والسعادة الحقيقية والاهتداء التام لا يتحقق إلا بطاعته، كما قال سبحانه: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين} (النور: 54). - يجب علينا قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, وأن ننقاد لسنته، وأن نجعل هديه محل إجلال وتعظيم، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمً} (النساء: 65).

- علينا أن نحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم؛ لأن مخالفة أمره سبب للفتنة والضلال والعذاب الأليم، حيث قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} (النور: 63).

خصائص الرسالة المحمدية: |

تختص الرسالة المحمدية عن الرسالات السابقة بعدد من الخصائص والمزايا منها:

- الرسالة المحمدية خاتمة للرسالات السابقة، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّين} (الأحزاب: 40).

- الرسالة المحمدية ناسخة للرسالات السابقة، فلا يقبل الله من أحد ديناً بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم, ولا يصل أحد إلى نعيم الجنة إلا من طريقه، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع.

قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران: 85).

وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (مسلم 153, أحمد 8609). - الرسالة المحمدية عامةٌ إلى الثقلين: الجن والإنس.

قال تعالى حكاية عن قول الجن: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّه} (الأحقاف: 31).

وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرً} (سبأ: 28).

وقال صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلتُ على الأنبياء بست: أُعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون" (البخاري 2815, مسلم 523).

ثمرات الإيمان بالرسل: |

1

العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده, حيث أرسل الرسل إليهم ليهدوهم إلى الطريق الصحيح، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك، قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين} (الأنبياء : 107).

2

شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

3

محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم قاموا بعبادة الله وتبليغ رسالته والنصح لعباده.

4

اتباع الرسالة التي جاءت بها الرسل من عند الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والعمل بها، فيتحقق للمؤمنين في حياتهم الخير والهداية والسعادة في الدارين.

قال تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى • وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكً} (طه:123- 124).

المسجد الأقصى له مكانة عند المسلمين فهو ثاني مسجد بني في الأرض بعد المسجد الحرام وقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء عليهم السلام.

الإيمان باليوم الآخر

معنى الإيمان باليوم الآخر: |

التصديق الجازم بأن الله تعالى يبعث الناس من القبور، ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.

والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا به قال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (البقرة: 177).

لماذا أكد القرآن على الإيمان باليوم الآخر؟ |

أكد القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر، ونبّه إليه في كل مناسبة، وأكد وقوعه بشتى أساليب العربية، وربط الإيمان به بالإيمان بالله عز وجل في أكثر من موضع.

وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر نتيجة لازمة للإيمان بالله وعدله سبحانه وتعالى، وتوضيح ذلك:

أن الله لا يقر الظلم ولا يدع الظالم بغير عقاب, ولا المظلوم بغير إنصاف, ولا يترك المحسن بغير ثواب وجزاء، ويعطي كل ذي حق حقه، ونحن نرى في الحياة الدنيا من يعيش ظالماً ويموت ظالماً ولم يعاقب, ومن يعيش مظلوماً ويموت مظلوماً ولم يأخذ حقه, فما معنى هذا والله لا يقبل الظلم؟ معناه أنه لا بد من حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها, لا بد من ميعاد آخر يكافأ فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء ويأخذ كل ذي حق حقه.

يوجهنا الإسلام إلى البعد عن النار بالإحسان إلى الآخرين ولو كان ذلك بالتصدق بنصف تمرة.

ماذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر؟ |

1

الإيمان بالبعث والحشر: وهو إحياء الموتى من قبورهم، وإعادة الأرواح إلى أجسادهم، فيقوم الناس لرب العالمين، ثم يحشرون ويجمعون في مكان واحد حفاة عراة كما خلقوا أول مرة.

والإيمان بالبعث مما دلّ عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة، فنؤمن يقينا بأن الله يبعث من في القبور، وتعاد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لرب العالمين.

قال الله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُون} (المؤمنون:15-16).

وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه, وذلك هو مقتضى الحكمة؛ حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجزيهم فيه على كل ما كلفهم به على ألسنة رسله، قال الله تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون} (المؤمنون: 115).

|

من أدلة القرآن على إثبات البعث:

|

2

الإيمان بالحساب والميزان: يحاسب الله الخلائق على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا، فمن كان من أهل التوحيد ومطيعا لله ورسوله فإن حسابه يسير، ومن كان من أهل الشرك والعصيان فحسابه عسير.

وتوزن الأعمال في ميزان عظيم، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في الكفة الأخرى، فمن رجحت حسناته بسيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته فهو من أهل النار، ولا يظلم ربك أحداً.

قال تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين} (الأنبياء: 47).

3

الجنة والنار: الجنة هي دار النعيم المقيم، أعدها الله للمؤمنين المتقين، المطيعين للّه ورسوله، فيها جميع أنواع النعيم الدائم مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون من جميع أنواع المحبوبات.

قال تعالى مرغباً عباده للمسارعة في الطاعات ودخول جنة عرضها كعرض السماء والأرض: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين} (آل عمران: 133).

وأما النار فهي دار العذاب المقيم، أعدها الله للكافرين الذين كفروا بالله وعَصَوا رُسله، فيها من أنواع العذاب والآلام والنكال ما لا يخطر على البال.

قال سبحانه محذراً عباده من النار التي أعدها للكافرين: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِين} (البقرة: 24).

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل.

4

عذاب القبر ونعيمه: نؤمن بأن الموت حق، قال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُون} (السجدة: 11).

وهو أمر مشاهد لا شك فيه، ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان حتفه، أنّ ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، قال الله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُون} (الأعراف: 34).

• وأن من مات فقد قامت قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة.

• وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر للكفار والعصاة ونعيمه للمؤمنين وأهل الصلاح فنؤمن به ولا نخوض في كيفيته، إذ ليس للعقل قدرة على معرفة كيفيته وحقيقته، لكونه من عالم الغيب مثل الجنة والنار لا من عالم الشهادة، وقدرة العقل على القياس والاستنتاج والحكم تكون في ما يعرف نظيره وقانونه في عالم الدنيا المشاهد.

• كما أن أحوال القبر من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، وزالت حكمة التكليف، ولما تَدافن الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن لا تَدافَنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع" (مسلم 2868, النسائي 2058). ولمَّا كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته.

ثمرات الإيمان باليوم الآخر: |

1

الإيمان باليوم الآخر له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجل وبعده عن الأنانية والرياء.

ولهذا يتم الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير من الأحيان، كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِر} (التوبة: 18), وقوله: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُون} (الأنعام: 92).

2

تنبيه الغافلين المنشغلين بأمور الحياة ومتاعها عن التنافس في الطاعات واغتنام الوقت للتقرب إلى الله بالطاعات إلى حقيقة الحياة وقصرها وأن الآخرة هي دار القرار والخلد.

ولما أثنى الله على الرسل في القرآن وذكر أعمالهم مدحهم بالسبب الذي كان يدفعهم لتلك الأعمال والفضائل فقال: {إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّار} (ص: 46).

أي إن سبب تلك الأعمال الفاضلة أنهم تميزوا بتذكر الدار الآخرة فدفعهم هذا التذكر لتلك الأعمال والمواقف.

ولما تثاقل بعض المسلمين عن الامتثال لأمر الله ورسوله قال تعالى تنبيها لهم: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيل} (التوبة: 38).

فحين يؤمن الإنسان باليوم الآخر، فإنه سيوقن بأن كل نعيم في الدنيا لا يقاس إلى نعيم الآخرة، ولا يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في العذاب، وكل عذاب في الدنيا -في سبيل الله- لا يقاس إلى عذاب الآخرة، ولا يوازي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في النعيم.

3

الطمأنينة بأن الإنسان ملاق نصيبه, فإذا فاته شيء من متاع الحياة الدنيا فلا ييأس ويقتل نفسه حزناً, بل عليه أن يجتهد ويوقن بأن الله لا يضيع أجر من أحسن العمل, وإن كان قد أُخِذَ منه مثقال ذرة بظلم أو غش حصَّلَها يوم القيامة في أحوج ما يكون إليها, فكيف يغتم من علم أن نصيبه سيأتيه لا محالة في أهم اللحظات وأخطرها؟ وكيف يحزن من يعلم أن من يقضي بينه وبين خصومه هو أحكم الأحكمين سبحانه وتعالى؟

الإيمان بالقدر

معنى الإيمان بالقدر: |

هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعّال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره, ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم، وجعلهم مختارين لأفعالهم، غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

| والإيمان بقدر الله تعالى أحد أركان الإيمان، كما في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» (مسلم 8). |

لا يخرج عن قدر الله شيء في هذا الكون.

ماذا يتضمن الإيمان بالقدر: |

الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:

- الإيمان بأن الله تعالى عَلِم بكل بشيء جملةً وتفصيَلَا، وأنه تعالى قد عَلِم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم، وجميع حركاتهم وسكناتهم، وأسرارهم وعلانيَّاتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النار.

قال الله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة} (الحشر: 22).

- الإيمان بأنه سبحانه قد كتب جميع ما سبق به عِلْمُه في اللوح المحفوظ. ودليلُه قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} (الحديد: 23).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» (مسلم 2653).

- الإيمان بمشيئة الله النافذة التي لا يردُّها شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء، فجميع الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (التكوير: 29).

- الإيمان بأنه سبحانه هو الموجد للأشياء كلها، وأنه الخالق وحده، وكل ما سواه مخلوق له، وأنه على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرً} (الفرقان: 2).

للإنسان اختيار وقدرة وإرادة: |

الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.

أما الشرع، فقد قال الله تعالى في المشيئة: {ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآَبً} (النبأ: 39).

وقال تعالى في القدرة: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (البقرة: 286) والوسع بمعنى القدرة.

{ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا } (الإنسان: 3).

وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل، وبهما يترك، ويفرِّق بين ما يقع بإرادته كالمشي وبين ما يقع بغير إرادته كالارتعاش والسقوط المفاجئ, لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، كما قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ - وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (التكوير: 28-29). فأثبت المشيئة للإنسان ثم أكد على أنها داخلة في مشيئته سبحانه وتعالى, ولأن الكون كله مُلك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.

الاعتذار بالقدر: |

قدرة الإنسان واختياره هي التي يتعلق بها التكليف والأمر والنهي، فيثاب المحسن لاختياره لطريق الهداية ويعاقب المسيء لاختياره طريق الضلال.

فالله سبحانه لم يكلفنا إلا بما نطيق ولا يقبل من أحد ترك عبادته بحجة القدر.

ثم إن الإنسان قبل المعصية لا يدري ما علم الله تعالى وقدره؟ والله قد أعطاه قدرة واختياراً، ووضح له طُرُق الخير والشر، فإذا عصى حينئذ فهو المختار للمعصية، المفضل لها على الطاعة، فيتحمل عقوبة معصيته.

لو اعتدى عليك إنسان وأخذ مالك وآذاك واعتذر بحجة أن ذلك مقدر عليه، لما قبلت منه عذره التافه وعاقبته وأخذت حقك منه لأنه فعل ذلك باختياره وإرادته..

ثمرات الإيمان بالقدر: |

ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر عظيمة في حياة الإنسان ومن ذلك:

1

القدر من أكبر الحوافز للعمل والنشاط والسعي بما يرضي الله في هذه الحياة.

فالمؤمنون مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى، والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله، لأن الله هو الذي خلق الأسباب، وهو الذي خلق النتائج.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" (مسلم 2664).

2

أن يَعْرِف الإنسان قَدْر نفسه، فلا يتكبر ولا يَبْطُر؛ لأنه عاجز عن معرفة المقدورِ، ومستقبل ما هو حادث، ومن ثم يقرّ الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى دائما.

فالإنسان إذا أصابه الخير بَطَر واغتر به، وإذا أصابه الشر والمصيبة جزع وحزن، ولا يعصم الإنسان من البطر والطغيان إذا أصابه الخير، والحزن إذا أصابه الشر، إلا الإيمان بالقدر، وأن ما وقع فقد جرت به المقادير، وسبق به علم الله.

3

أنه يقضي على رذيلة الحسد، فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لأن الله هو الذي رزقهم وقدّر لهم ذلك، وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إنما يعترض على قدر الله وقضائه.

4

الإيمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد، ويقوي فيها العزائم، لأنها توقن أن الآجال والأرزاق مقدرة وأنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له.

5

الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة، فهو دائم الاستعانة بالله، يعتمد على الله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب، وهو أيضا دائم الافتقار إلى ربه تعالى يستمد منه العون على الثبات.

6

الإيمان بالقدر يبعث الإطمئنان في النفس، فيعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.